ダンスステップの説明を聴くときは腕組をする行為

は止めませんか 実際に踊る時のホールド状態で説明を聞きませんか 「後ろ手」という日本語表現の詳細な解説

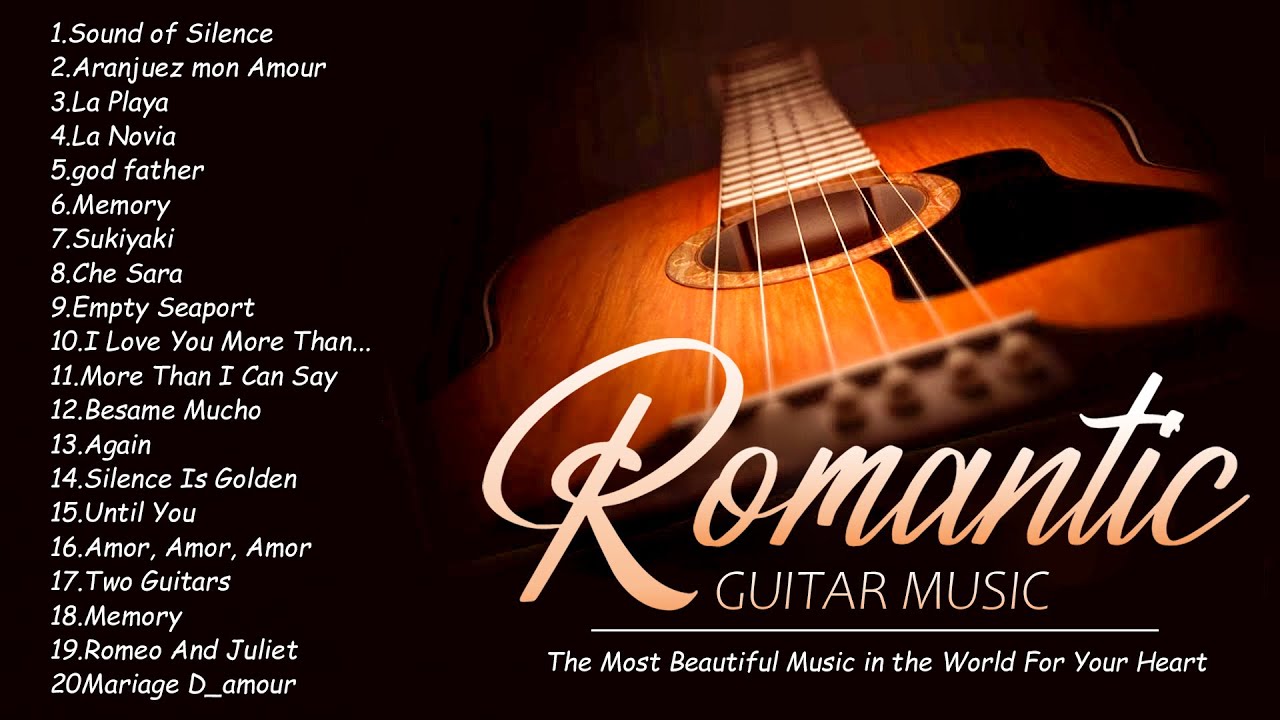

イラストは手が前です

イラストは手が前です

I. はじめに

身体言語は、言葉を使わないコミュニケーションの重要な形態であり、文化によってその解釈は大きく異なります。ある文化圏では一般的なジェスチャーが、別の文化圏では全く異なる意味を持つことも少なくありません。日本語においても、身振り手振りや姿勢を表す特定の言葉が存在し、それらは単なる動作の描写に留まらず、文化的背景や社会的な意味合いを深く含んでいます。例えば、「腕組み(うでぐみ)」は、体の前で腕を交差させる動作を表す一般的な日本語ですが、この行為一つをとっても、警戒心、思案、自己防衛など、様々な心理状態や意図が読み取られることがあります。本稿では、ユーザーが質問する「腕を体の後ろで組む」という動作に対応する日本語表現を特定し、その使用法、文脈、そして日本社会における文化的な意味合いについて詳細に解説します。ユーザーが例に挙げた「腕組み」と同様に、この特定の姿勢を表す言葉と、それが持つ可能性のある解釈を明らかにすることで、日本語の奥深さと身体言語の文化差への理解を深めることを目的とします。

II. 主要な表現:後ろ手(うしろで)

II.A. 定義と語源

「腕を体の後ろで組む」という動作を指す最も一般的で直接的な日本語表現は「後ろ手(うしろで)」です。 この言葉は、文字通りその動作を簡潔に表しています。

「後ろ(うしろ)」は、漢字で「後」と書き、「背後」「後方」「裏側」といった意味を持ちます。一方、「手(て)」は、漢字で「手」と書き、「腕」や「手」そのものを指します。したがって、「後ろ手」は、「後ろの(の)手」という構成で、文字通り「背中側の手」という意味になります。

この表現の標準的な漢字表記は「後ろ手」であり、一般的な読み方はひらがなで「うしろで」と表記されます。

DMM英会話の質疑応答においても、「後ろ手」は両手を背中に回すことを指す、短く便利な日本語表現として紹介されています。 この記述からも、「後ろ手」がこの動作を表現する際の基本的な語彙であることがわかります。

「後ろ手」という言葉の構成要素の単純さからも、この姿勢を表現する際の根源的な言葉であることが示唆されます。基本的な日本語の単語である「後ろ」と「手」が組み合わさることで、誰にでも理解しやすい直接的な表現となっているのです。

II.B. 一般的な用法とニュアンス

「後ろ手」は、日常生活の様々な場面で、文字通り腕を体の後ろに回している状態を説明する際に使用されます。例えば、「彼は後ろ手をして庭を眺めていた」のように、単にその姿勢を描写する際に用いられます。

しかしながら、「後ろ手」という姿勢は、特定の状況下においては否定的な意味合いを持つ可能性があることに注意が必要です。特にビジネスシーンにおいては、「後ろ手を組む」行為はマナー違反と見なされることがあります。

ATMリカフェのウェブサイトでは、「後ろ手は横柄、生意気に見えたり、真剣に聞いていないように見られ、ビジネスマナーでは違反となり相手へ悪印象を与えてしまいます」と指摘されています。 この記述は、「後ろ手」という姿勢が、相手に傲慢さや反抗的な態度、あるいは話を聞いていないという印象を与えかねないことを示唆しています。上司や顧客に対してはもちろん、誰と話す際にも、真摯な気持ちで相手の話を受け止める姿勢として、手を体の横か前で組むことが推奨されています。

また、株式会社KEE’Sのコラムでも、後ろで手を組んでいる状態は「偉そうな人」という印象を与えると述べられています。 このように、複数の情報源が、特にビジネスやフォーマルな場面において、「後ろ手」の姿勢が否定的に解釈される可能性を示唆しています。

「後ろ手」という姿勢が否定的に捉えられる背景には、相手に対する威圧感や、心の壁を作っているような印象を与えることが考えられます。また、相手の話を真剣に聞いていない、あるいは聞く必要がないと考えているような態度を示すと解釈されることもあります。そのため、この言葉自体は単に動作を表すものですが、実際にその姿勢を取る際には、周囲の状況や相手への配慮が重要となります。

III. 関連する表現と特定の文脈

III.A. 結帯動作(けったいどうさ)

「結帯動作(けったいどうさ)」は、腕を体の後ろに回す動作に関連する、より専門的な用語です。 これは主に、着物の帯を後ろで結ぶ動作を指します。

奥野クリニックのコラムによれば、結帯動作は帯を結ぶだけでなく、ブラジャーをつけたり、トイレでお尻を拭く動作など、自分の腕を体の後ろに持っていく動き全般を指します。 この動作を行うためには、肩関節が内側に回転する「内旋(ないせん)」という動きが必要です。

「結帯動作」は、腕を体の後ろに回すという動作そのものを指す言葉であり、ユーザーの質問にある「腕を体の後ろで組む」という静的な姿勢を直接的に表すものではありません。むしろ、その姿勢に至るまでの動作や、その姿勢を伴う特定の行為を指す場合に用いられます。したがって、一般的な質問への直接的な回答としては適切とは言えません。

「結帯動作」という用語が存在することは、日本語において、腕を後ろに回すという行為が、特定の文化的な習慣や日常生活の動作と深く結びついていることを示唆しています。しかし、あくまで動作そのものを指すため、静的な姿勢を表す「後ろ手」とは区別して理解する必要があります。

III.B. 後ろ回し(うしろまわし)

「後ろ回し(うしろまわし)」は、主に体操の分野で使用される用語で、腕を後ろ方向に回転させる動作を指します。

日本体育大学のウェブサイトによると、「後ろ回し」は、気をつけの姿勢から腕を後方へ振り上げて回すことを意味します。 ここで重要なのは、基準となる動き出しの姿勢が「気をつけ」であるという点です。

「後ろ回し」は、腕を体の後ろに持っていくという点では共通していますが、組むという静的な姿勢ではなく、ダイナミックな回転運動を指します。したがって、ユーザーの質問にある「腕を体の後ろで組む」という状態を表す言葉としては適切ではありません。

「後ろ回し」という用語の存在は、特定の運動や技術において、腕の動きを正確に表現するための専門用語が存在することを示しています。しかし、これはあくまで特定の分野における用法であり、一般的な日常会話で「腕を体の後ろで組む」という意味で使用されることはありません。

III.C. ヨガにおける用語

ヨガの分野では、腕を体の後ろで組む姿勢を表す特定の用語が存在します。

トゥムミーのウェブサイトでは、ヨガのポーズのタイトルとして「足を広げて立ち、後屈のポーズ、手を後ろで組む」という表現や、サンスクリット語で「プラサリタ・アヌヴィッタアーサナ・ハスタがプルシュタの後ろで絡み合う」という表現が紹介されています。

また、ヨガ頑張る!のブログでは、サンスクリット語の「バッダ」という言葉が紹介されており、「束ねた」という意味を持ち、手を後ろで組むポーズ(例:「バッダ・トリコナーサナ」=束ねた三角のポーズ)に使われることが説明されています。

これらの用語は、ヨガの練習や指導の文脈においては正確かつ適切ですが、一般的な会話で「腕を体の後ろで組む」という動作を指す際に用いられることはほとんどありません。ヨガの実践者や指導者にとっては理解できる言葉ですが、一般の人が日常的に使用する表現とは言えないでしょう。

ヨガにおけるこれらの専門用語の存在は、特定の身体技法や鍛錬においては、その姿勢や動作を正確に伝えるための独自の語彙体系が存在することを示しています。しかし、今回のユーザーの質問は、より一般的な日本語表現を求めていると考えられるため、これらの専門用語は参考情報として留めておくべきでしょう。

IV. 文化と社会的な意味合い

IV.A. 姿勢に対する認識

腕を体の後ろで組むという姿勢は、日本語圏において様々な印象を与える可能性があります。

ネイティブキャンプのウェブサイトでは、英語の「Arms folded behind one’s back」が権威や自己制御を示す状況で使われることが多いと説明されており、警察官や軍人がこの姿勢を取ることが例として挙げられています。 これは、英語圏におけるこの姿勢の一つの解釈を示唆していますが、日本語圏では異なる認識が一般的です。

前述の通り、株式会社KEE’Sのコラムでは、後ろで手を組んでいる状態は「偉そうな人」という印象を与えるとされています。 また、ATMリカフェのウェブサイトでも、横柄、生意気に見られる可能性があると指摘されています。

これらの情報から、日本語圏においては、腕を体の後ろで組む姿勢は、権威や自信を示すというよりも、むしろ傲慢さや尊大さといった否定的な印象を与える傾向があると考えられます。特に、相手に対してこの姿勢を取る場合、見下している、あるいは真剣に話を聞いていないというメッセージとして伝わるリスクがあります。

IV.B. 腕組みとの比較

ユーザーは、質問の中で「腕組み」という動作を例に挙げています。腕組みもまた、身体言語として様々な解釈がなされる行為です。

noteに掲載された記事では、「腕を組む」というボディランゲージは「抵抗」「無関心」「閉鎖的」という印象を与えてしまうため、避けた方が良いとされています。

HAPPY MAILのウェブサイトでは、腕組みをする心理として、警戒心、拒絶、自分の強さを示したい、自己慰撫、考え事に集中しているなど、多様な可能性が挙げられています。 また、腕の組み方によっても心理状態が異なるとされています。

ニッポン放送のニュース記事では、腕組みは基本的に人が不機嫌な時に行う仕草であり、「自分を守る」という心理が働いていると解説されています。 また、腕を組む位置によっても、相手を威嚇している、考え事をしている、緊張や不安を感じているなど、異なる心理状態が示唆されています。

oggiのウェブサイトでは、腕組みをしている人の心理として、相手を警戒・拒絶している、考え事をしている、自分が強いことをアピールしたいといった点が挙げられています。

これらの情報から、「腕組み」は、状況や組み方によって様々な意味合いを持つ複雑なジェスチャーであることがわかります。一方、「後ろ手」は、提供された情報からは、より一貫して傲慢さや尊大さといった否定的な印象と結びつけられているようです。どちらの姿勢も、コミュニケーションの際には注意が必要ですが、「後ろ手」については、特にフォーマルな場面においては避けるべき姿勢と言えるでしょう。

V. 結論

本稿では、「腕を体の前で組むことを腕組みと言いますが腕を体の後ろで組むことは何と言いますか教えてください」というユーザーの質問に対し、詳細な解説を行いました。

その結果、「腕を体の後ろで組む」という動作を表す最も一般的で適切な日本語表現は「後ろ手(うしろで)」であることがわかりました。この言葉は、文字通り動作を説明する短く便利な表現です。

しかしながら、「後ろ手」という姿勢は、特にビジネスやフォーマルな場面においては、傲慢、生意気、あるいは相手の話を真剣に聞いていないといった否定的な印象を与える可能性があることが示唆されました。したがって、この言葉自体は単に動作を表すものですが、実際にその姿勢を取る際には、状況を慎重に考慮する必要があります。

関連する表現として、「結帯動作(けったいどうさ)」は腕を後ろに回す動作を指しますが、特定の行為に関連する専門的な用語であり、一般的な姿勢を表すものではありません。「後ろ回し(うしろまわし)」は体操における腕の回転運動を指し、「両手を後ろで組んだポーズ」やサンスクリット語の「バッダ」といった表現はヨガの専門用語です。これらの用語は、特定の文脈においては適切ですが、一般的な会話で「腕を体の後ろで組む」という意味で使用されることは稀です。

結論として、日本語で「腕を体の後ろで組む」という動作を指す最も一般的な言葉