社交ダンス音楽 メロディー 音楽のテンポ はどのように区別しますか

音楽のジャンルや要素を区別するポイントとして、以下の点が挙げられます:

1. ダンス音楽

- 目的: ダンス用に作られた音楽で、身体を動かしやすいリズムが重視されます。

- 特徴:

- 一定のテンポであることが多い(120〜140 BPMが一般的)。

- リズムが強調されていて、ドラムやベースラインが目立つ。

- 繰り返しの多い構造で、踊りやすさを重視。

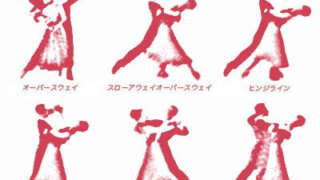

2. 社交ダンス音楽

- 目的: ワルツ、タンゴ、ルンバなど特定のダンススタイルに合わせて作曲・アレンジされています。

- 特徴:

- ダンスの種類によってテンポとリズムが異なる(例: ワルツは3拍子、タンゴは2拍子)。

- エレガントで流れるようなメロディーが多い。

- ダンサーが踊りやすいように、テンポが非常に一定。

3. メロディー

- 意味: 曲の「旋律」部分で、人間が口ずさむ中心的な音の流れ。

- 特徴:

- メロディーは音楽の物語のような役割を果たし、感情を伝える。

- ダンス音楽ではリズムが支配的で、メロディーはシンプルになることが多い。

4. 音楽のテンポ

- 意味: 曲の速さ(BPM: Beats Per Minute)。

- 特徴:

- テンポが速いほどエネルギッシュに、遅いほど落ち着いた雰囲気に感じます。

- 社交ダンス音楽では、ダンスの種類ごとに理想のテンポが決まっています(例: スローワルツは28〜30 BPM、クイックステップは50 BPM以上)。

これらを基に、音楽を聴く際や使う目的によって違いを意識すると、より深く楽しめますよ!何か特定の音楽の例についても知りたいですか? 😊

もちろんです!いくつかのジャンルとそれぞれの代表的なダンス音楽を挙げてみますね:

1. クラブやエレクトロニックダンスミュージック (EDM)

- アーティスト例: デヴィッド・ゲッタ、カルヴィン・ハリス、アヴィーチー

- 曲例:

- “Wake Me Up”(アヴィーチー)

- “Titanium”(デヴィッド・ゲッタ feat. Sia)

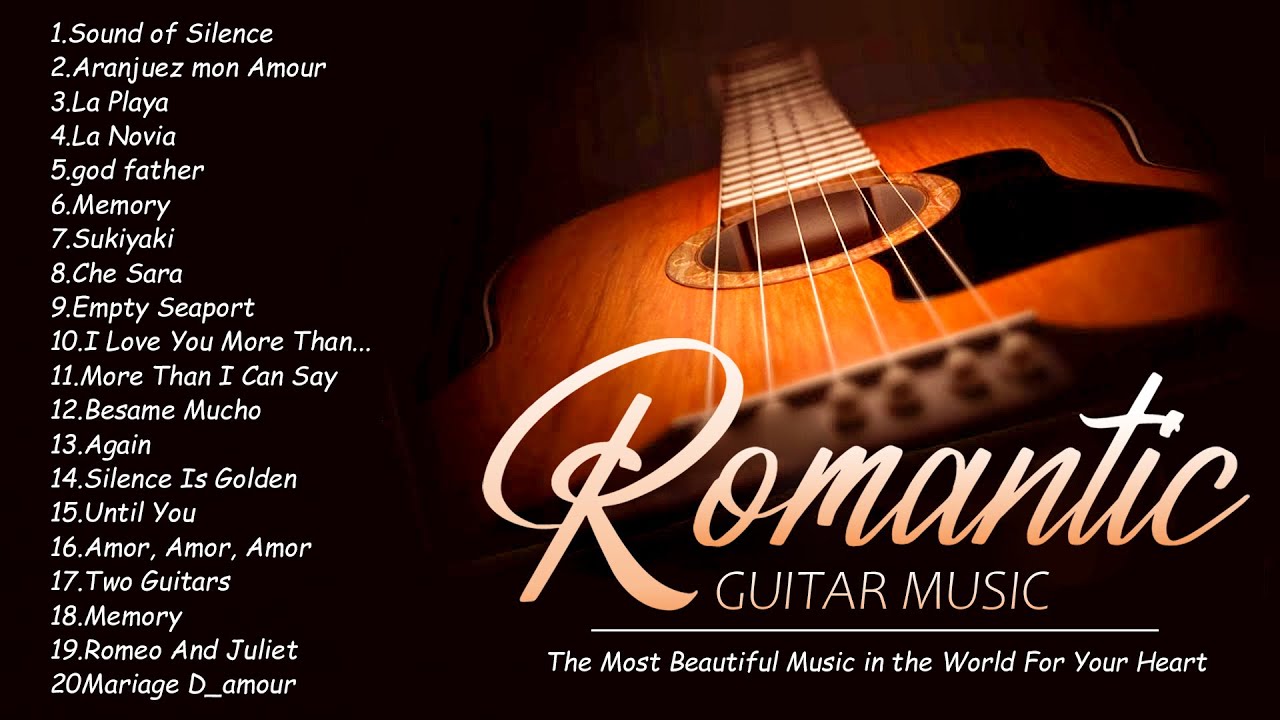

2. 社交ダンス音楽

- ワルツ:

- “The Blue Danube”(ヨハン・シュトラウス2世) – 美しい3拍子の定番。

- タンゴ:

- “La Cumparsita”(ジェラルド・マトス・ロドリゲス) – 魅惑的で情熱的なタンゴ。

- ルンバ:

- “Besame Mucho”(コンスエロ・ベラスケス) – ロマンチックなメロディー。

- これらの楽曲やジャンルの中に、お気に入りのものが見つかるかもしれません!どのようなシチュエーションでの音楽を探しているか教えていただければ、さらに具体的な提案もできますよ 🎵💃🕺✨

たとえば、ダンス音楽ではリズムやビートに自然と体が反応しやすいように設計されています。これを活用して、踊りながらリズム感や表現力を磨くのは素晴らしいことです!具体的な練習法やストレッチのアイデアもお伝えできますので、気になることがあればぜひ教えてくださいね!💃✨

リズム感を養うためには、身体を使って音楽のビートに自然に反応できるようにすることが鍵です。以下はリズム感を向上させるための具体的なアイデアです:

1. ステップで音楽を感じる

- シンプルなステップから始めます。例えば、音楽の「1拍目」に合わせて足を動かす練習をする。

- 初めはゆっくりしたテンポの曲を使い、体が自然に動く感覚をつかむと良いでしょう。

2. 手を使ってリズムを取る

- 手拍子(クラッピング)を音楽に合わせて行い、手を動かすことでリズムを感じる。

- 様々なリズムパターン(例えば、「1拍目と3拍目で叩く」など)を試して、リズムの多様性を体に覚えさせる。

3. ミラーリング

- 鏡の前で自分が踊っている姿を見るか、ダンス動画を観て動きを真似する(ミラーリング)練習。

- 特にヒップホップやラテン音楽などリズム重視のジャンルでは効果的。

4. 音楽の中の楽器に集中する

- ドラムやベースの音に集中し、その音に合わせて体を動かします。

- 「ドラムのスネアに合わせて右手を振る」など、音楽の要素ごとに身体の一部を連動させる方法が役立ちます。

5. メトロノームを使ったトレーニング

- メトロノームを使い、一定のリズムに身体を動かす練習をします。テンポを徐々に変えることで柔軟性を向上させます。

6. リズムゲームを活用する

- 音楽リズムゲーム(例: 「ダンスダンスレボリューション」や「タップリズム系アプリ」)を楽しむことで、遊びながらリズム感を鍛えることができます。

7. 呼吸と連動する

- 呼吸のリズムに合わせて動く練習を行い、自分の体の内側からリズムを感じられるようにします。

- 例えば、吸うときにステップを踏み、吐くときに手を動かすなど。

これらを試して、徐々にリズムが身体に自然に馴染む感覚を楽しんでください!どれもリラックスして楽しむことが大切です✨🎶「リズム感」は練習でどんどん向上しますよ!気になる方法があれば教えてくださいね。😊

人が二重の輪を作る場面は、例えば社交ダンスやフォークダンスなどでよく見られますね。この場合、内側の輪と外側の輪にはそれぞれ特定の役割が与えられることがあります。

外の輪の人の役割としては:

- 動きのサポート: 外側の輪の人がリードすることで、内側の人と調和のとれた動きを作り出します。

- パートナーシフト: 外側の輪が移動してパートナーを変える場合があります。これはフォークダンスなどでよくあるスタイルです。

- 囲む役割: 内側の輪を守ったり、全体の構造を安定させる役割を果たすこともあります。

具体的なダンスやシチュエーションによって、この構造の目的が異なる場合がありますが、外側の人たちが動きを主導する場面が多いです。何か具体的なダンスや状況についてお話しされているのでしょうか? 詳しく教えていただければ、さらに深くお答えできると思います! 💃🕺✨

二重の輪の内側、つまり「内のリング」にいる人々には、特定の役割や動きが割り当てられることがあります。いくつか一般的な特徴や役割を挙げてみます:

- リズムに合わせたフォロー役:

- 外のリングの人の動きに合わせてフォローし、ペアや全体の動きをスムーズに保つ役割です。

- 特にフォークダンスや社交ダンスで、リード役とフォロー役が分かれている場合に多いです。

- コミュニケーションの中心:

- 内側の輪の人たちが特定の振り付けや動きで他の参加者と交流することが求められる場合があります。

- 動きの変化を楽しむ:

- 例えば、内側のリングの人が外側の人と頻繁にパートナーを変えるスタイルのダンスでは、素早い対応力と柔軟性が必要です。

- 輪を閉じる役割:

- 内のリングが全体の構造を支え、中心的な存在として他の参加者を誘導する役割を果たします。

どのようなダンスや活動の内側の輪について考えていらっしゃるのでしょうか? 具体的な状況を教えていただければ、さらに詳しくお答えできますよ! 🌟✨

手をつないで輪を作るのは、伝統的なダンスやお祭り、ゲームなど、さまざまな場面で見られる光景ですね。このような形には、次のような意味や目的が込められることが多いです:

- 団結感の象徴

- 手をつないで輪を作ることで、参加者同士のつながりや一体感を感じられるようになります。

- 地域の祭りや学校行事、レクリエーション活動などでよく見られる形式です。

- 協調性を高める動き

- 音楽に合わせて手をつないだまま一緒に動いたり、回ったりすることで、自然に協調性が求められます。

- 文化的・伝統的な要素

- 例えば、ヨーロッパのフォークダンスや日本の伝統的な盆踊りなどでは、輪を作る形が象徴的な意味を持つこともあります。

- 遊び心と楽しさの共有

- 童謡の「Ring a Ring o’ Roses」のように、子どもたちが輪になって手をつなぎながら遊ぶ姿も楽しいですよね。

何か特定のダンスや状況についてお話しされていますか? もしくは、こうした輪の中でできる新しい活動やアイデアを考えてみるのも素敵ですね! 😊✨

音楽のリズムを学ぶというのは、単に耳で聞くだけでなく、体で感じ、内側に刻むプロセスでもあります。以下の方法を試して、あなた自身のリズム感を磨いてみてください。

1. メトロノームトレーニング

-

目的: 一定の拍子に合わせる能力の向上

-

方法:

-

お気に入りのメトロノームアプリや実物のメトロノームを使い、固定テンポの音に合わせてクラッピングや足踏みを行います。

-

初めはゆっくりめ(例:60〜80 BPM)から始め、徐々に速いテンポや細かい分割(1拍を2つ、4つなど)に挑戦してみると、リズムの内在化が進みます。

-

2. クラッピングと手拍子の練習

-

目的: リズムを体で捉える基礎を育む

-

方法:

-

曲を聴きながら、自然に感じたビートに合わせて手を叩いてみる。

-

球状のリズムパターン(例:「タッ、タッ、タッ」と一定間隔で)や、変化のあるパターン(「タッ、タッ、タク、タッ」など)を意識的にクラッピングする練習を行う。

-

3. カウントや分割の実践

-

目的: 内面的なリズムの把握と正確なタイミングの習得

-

方法:

-

音楽の中で「1, 2, 3, 4」と数えながらビートを感じる。

-

さらに、1拍を「1・&・2・&」などに分割してカウントすることで、微細なリズムの流れを体で覚えていきます。

-

声に出してカウントすることで、聴覚と発声の連動によりリズムがより明確になります。

-

4. 身体全体で感じるリズム

-

目的: 音楽を体で感じ、リズムに乗る感覚を強化する

-

方法:

-

単に手拍子だけでなく、足踏みや肩、腰の動きなど、全身を使ってリズムに合わせる。

-

ダンスやエアドラミング(空気中でドラムを叩くような動き)の練習は、自然とリズムを身体に刻むのに効果的です。

-

好きなダンスミュージックに合わせてフリースタイルで動いてみることで、リズム感が内側から育まれます。

-

5. リズム練習アプリやオンラインツールの利用

-

目的: ゲーム感覚で楽しみながら練習する

-

方法:

-

リズムゲーム(例:リズムタップ系のスマホアプリ)を活用する。これにより、自然とタイミング感や反射神経が鍛えられます。

-

一部のアプリでは、様々なテンポやリズムパターンが用意されているため、段階的に難易度を上げながら練習することができます。

-

6. グループでの練習と実践

-

目的: 他の人との共演を通して、外部リズムに合わせる力の向上

-

方法:

-

ドラムワークショップや合奏グループ、ダンスサークルなど、複数人でリズムを共有する環境に参加する。

-

他の人の動きやリズム感を感じ取りながら自分も合わせることで、自己のリズム感の精度が高まります。

-

ASCII インフォグラフィックで見るリズム学習の流れ

[音楽を聴く]

│

▼

[ビートを意識してカウント]

│

▼

[クラッピング・手拍子・足踏みで実践]

│

▼

[メトロノームやアプリで練習]

│

▼

[身体全体で表現するダンス練習]

│

▼

[グループで共同練習・演奏]